「大学職員の志望動機のネタはどうやって見つければいいの?」

「ライバルと差をつける志望動機を書きたい」

そんなご相談が非常に多いです。

今回、早慶上MARCH3校内定を獲得した筆者も実践していた、志望動機のネタ探し方法を公開します!

これを実践すれば、1年で早慶上MARCHに内定するレベルの志望動機が書けるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

前提:何のためのネタ探しか?(重要)

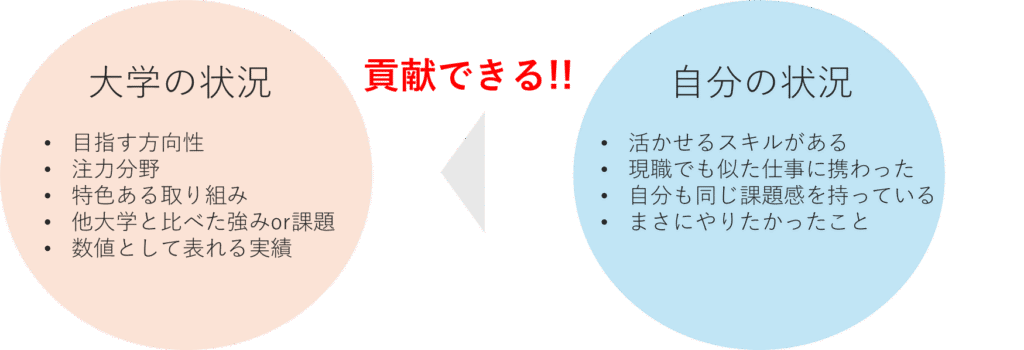

志望動機のネタ探しの最終ゴールは、「自分がどう貢献できるか?」というメッセージにつなげることです。

自分が貢献できる人材であることを面接官に納得してもらうには、「大学の状況」と「自分の状況」をセットで示すことで説得力が増します。

そのうち前者の「大学の状況」を調べるのが今回のネタ探しの目的です。この目的を意識しているかどうかで、効率や成果が全く変わってきますので、ぜひ覚えておいてください。

志望動機で面接官が知りたいのは、貢献の可能性とマッチングとです。

1.認証評価

客観的な大学の現状を知ることができるのが認証評価です。

認証評価とは、大学の教育・研究の質を第三者機関が評価する制度です。各大学が認証評価の結果をホームページで公表しています。

取り組みや改善課題などが書かれていて、志望動機を書く上で非常に参考になります。

たとえば、慶応大学の2019年の認証評価を見ましょう。地域連携において特徴的な取り組みをしており、この分野で強みになっていることが分かります。

SDGsの一環として取り組んでいる「慶應義塾南三陸プロジェクト」や、鶴岡タウンキャンパスの「先端生命科学研究所」における最先端の研究・情報発信の取組みは、大学の特性を生かした地域への貢献のみならず、学生への課外活動を通じた実地体験に基づく学びの提供にも寄与しており高く評価できる。…

引用:慶応義塾大学2019

認証評価制度は、学校教育法に基づいて、国公私全ての大学、短期大学、高等専門学校に対して、定期的に文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による第三者評価(認証評価)を受けることを義務付けるものです。(引用:文科省)

2.事業計画と中長期経営計画

大学が目指している方向を知ることができるのが、事業計画や中長期経営計画です。

事業計画は、大学の当年度の取り組み計画をまとめたものです。

1年間の短期の計画だけではなく、5年や10年の経営計画を発表している大学も多くあります。

これらも各大学のホームページに掲載されています。

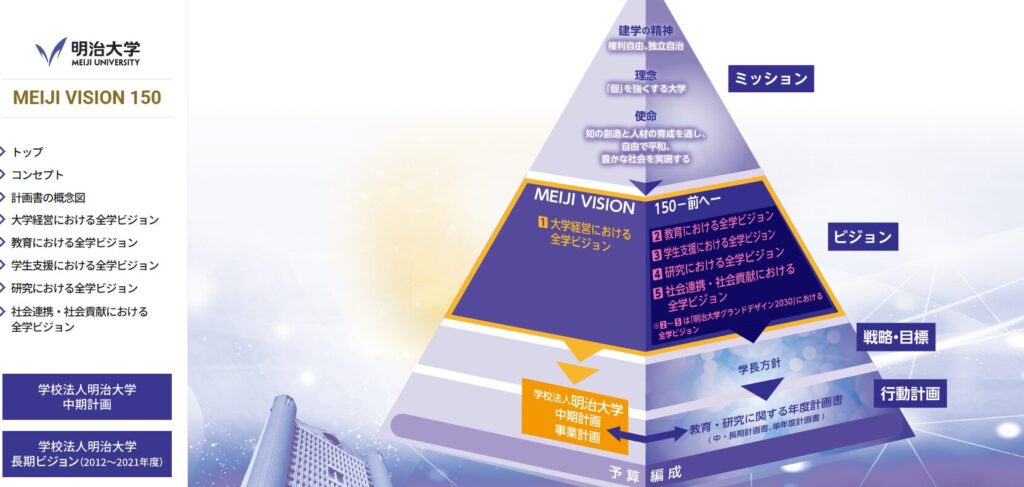

たとえば明治大学は、「MEIJI VISION 150」という中長期計画を掲げています。

それぞれの戦略や取り組み目標を見て、その実現に必要になりそうなスキルをアピールしたり、マッチングを示すことで、内定がグッと近づきます。

3.数字データから強みや課題を分析する

各大学が公開している統計的な情報を分析することも一つの方法です。

「〇〇大学 情報公開」と検索すると、学生数や財務情報など様々な数字のデータを見ることができます。

統計的な情報からの分析をする志望者は少ないですし、分析の深さは人によってかなり差が出ますので、効果的にアピールできるチャンスになります。

具体的な例として、国際化に注力している大学の留学者数を分析するとします。

NG例)受入留学生数よりも派遣留学生数がかなり少ない。

これは誰が見ても分かる情報で、分析が浅すぎます。

GOOD例)同じ関東圏の理工系大学と比べ、全学生数に対する派遣留学生数の規模が小さく課題だと言える。ただ、欧米圏の留学生割合や協定校数が多く、学生の英語力向上を目指すうえで強みになると推測できる。

このように深掘りして分析することによって、様々なアピールができる根拠になってきます。

- 改善提案

- 強みをさらに伸ばす施策

- 自分が貢献できるシーン

深く分析するためのポイントは、たとえば以下のような観点があります。

- 小さい要素まで分解してみる(前述例だと留学国/地域まで見ている)

- 同じカテゴリーの他大学のデータを比べる

- 経営計画で目指している数値目標に対しての進捗度合いを見る

- 文科省が提唱しているレベルと比べる

4.大学時報

取り組みの詳細が知りたい場合は、大学時報が便利です。

大学時報とは一般社団法人日本私立大学連盟が発行している季刊誌です。

毎回テーマが決まっていて、そのテーマに沿った取り組みを行っている大学が、記事を書いています。

詳細に苦労や想いなどが書かれているため、自分がどんなシーンで貢献できるのかイメージするのにも適しています。

- トップページの検索窓に、気になる大学や、知りたいテーマを入力。

- バックナンバーを眺めて業界トレンドのテーマを知る。

5.「人」や「雰囲気」の魅力をネタにする(注意あり)

「人」や「雰囲気」をネタにするという方法もあります。

たとえば以下のように、キャンパスに足を運んで、教職員や学生に話を聞いて、それを「共感」や「貴学の魅力」の材料にするものです。

- オープンキャンパスを見学したら、受験生に丁寧に説明していた。

- 学園祭や学生食堂に足を運んだら、職員が親切な対応をしていた。

- 職員or学生に直接話を聞いたら、建学精神がしっかりと根付いていた。

これらは、実際に見た人の「感想」なので、ある意味で否定しようがありません。

また、行動力をアピールできるというメリットがあります。しかし使う際は注意が必要で、積極的にオススメはしません。

理由は、「人」や「雰囲気」ネタ全面推しの志望動機だと、以下のようなデメリットがあるためです。

- 「どう貢献してくれるか」が伝わらない。

- 「頭を使えない人?」という印象になる。

【例文あり】大学職員の志望動機【NGな内容編】| 9割の人がやってる落とし穴!

【例文あり】大学職員の志望動機【NGな内容編】| 9割の人がやってる落とし穴!

最終的に「共感しているから貢献したい」というメッセージを伝える必要があるのです。

理由は前章で図解した通り、面接官が知りたいのは「どれだけ貢献してくれる人材か」だからです。

それと似た話で、「人」や「雰囲気」の魅力しか語られていない志望動機だと、「情報を調べたり分析はしていないのかな?」、「行動力はあるが頭を使えない人なのかな?」という印象を持たれる懸念があります。

そのため、「人」や「雰囲気」の魅力以外の要素もいくつか盛り込むようにしましょう。

- 最終的に「貢献したい」というメッセージにつなげよう。

- 「人」「雰囲気」の魅力以外の要素もいくつか盛り込もう。

刺さる志望動機を書くには

本記事では、志望動機に使えるネタの探し方を解説しましたが、「志望動機の書き方」や「NGな志望動機」については別記事で詳しく解説していきます!

面接官に刺さる志望動機を書くには、良い志望動機の例をいくつもインプットし、センスや引き出しを身に着けるのが近道です。